Eduardo Sterzi

|

| "Charges escritas - Vol II"

|

|

| "Um Grande

cavalo..."

"...pepperoni" |

|

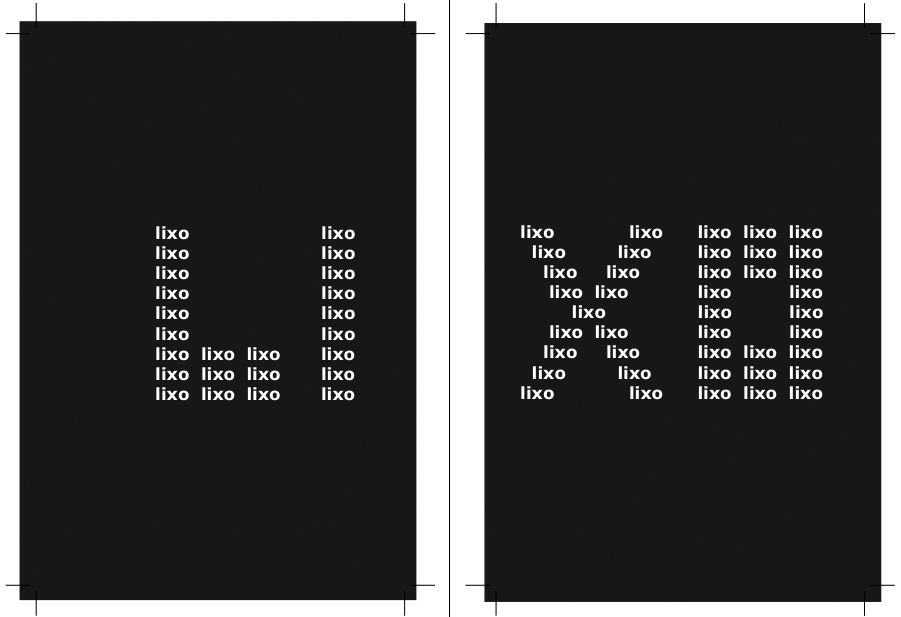

| "lixo, lixo (ou charge desdourada)"

|

|

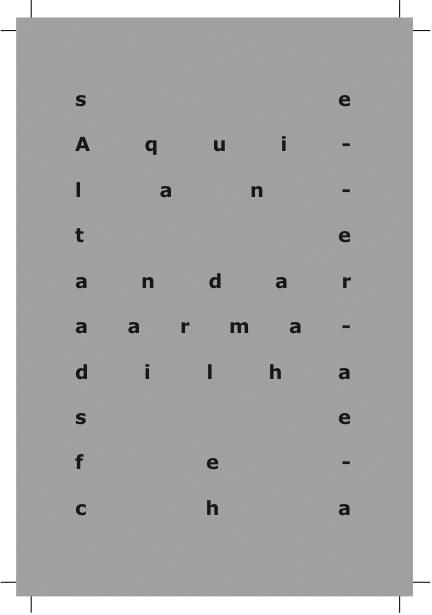

| "se Aquilante andar..." |

|

"Dianted" |

A

charge, como a crônica, pertence radicalmente ao tempo. Ao seu tempo, que é também o nosso:

sua época, nossa época, a fatia de tempo que nos coube. Mas não só: se a

charge, como a crônica, pertence ao seu-nosso tempo de forma radical, é porque

pertence antes àquele tempo que jamais nos cabe de todo (e no qual também

jamais cabemos completamente), tempo-torrente que nos atravessa e desmonta,

perfurocortante embora fluido, fluxo ininterrupto e, por isso mesmo, cego como

uma lâmina, passando por nós ― e por tudo ― sem porquê, contingência total: uma

lâmina que errasse sempre o alvo e ainda assim o acertasse com uma força

desconhecida para os acertos, porque tudo é alvo, não sendo, quando o que se

move é o tempo. O esforço da charge, portanto, nesse duplo pertencimento ao

tempo, parece ser, como o da crônica, o de perseguir o kairós enquanto (e porque) se é acossado ― e desmanchado ― pelo krónos. Daí que ela se produza sempre de

olho no deadline, segundo o léxico do

jornalismo, e tenha sempre, por assim dizer, prazo de validade. Acontecimento

implica vencimento, e a novidade da notícia ― em inglês, não por acaso, news ― é prenúncio de uma antiguidade

precoce.

*

Ezra

Pound definiu a literatura ― mas ele tinha em vista sobretudo a poesia ― como

«news that STAYS news»: «novidade que PERMANECE novidade», notícia que

permanece notícia. Se procuramos, do ponto de vista da concepção temporal, a

diferença entre, de um lado, o poema e, de outro, a crônica e a charge, ela

talvez esteja no fato de que o poema investe na ilusão de que o kairós pode vencer o krónos, ou pelo menos detê-lo, ainda que

provisoriamente ― nos melhores poemas, sem jamais esquecer que é uma ilusão: o

desencanto é parte do seu encanto. E, de fato, o poema como forma ― com a

recorrência interna de palavras e imagens, sons e medidas fornecendo a

estrutura ― tem sempre algo de encantamento, de feitiço, de charme, ou seja, mágica. A charge, por

sua vez, não tem carme nem charme: é ― e quer ser ― imediatamente desencantada,

terrena, vulgar. Esta é, por assim dizer, sua forma ideal; ou o contrário

disso, forma não-ideal mas recorrente, dado que a charge desdenha daquele ideal

a que o poema, por mais pé no chão, jamais deixa de aspirar, ainda que

problematicamente, contraditoriamente, residualmente. Quando a charge mira o

poema ou, como neste livro de Francisco dos Santos, o poema mira a charge, vem

à tona ― tanto quanto nos versos de

circunstância, que são a forma-crônica do poema ― algo como o segredo

histórico da poesia contemporânea, que, nisto, é uma extensão da poesia

moderna: seu pertencimento também radical ao tempo, que faz dela,

inevitavelmente, antipoesia (e, portanto, tão mais poética quanto menos «poética»).

*

De

resto, se a poesia moderna é o momento de revelação da poesia como poesia, isto é, de desnudamento da

estrutura do poema e exposição de seu maquinário, podemos supor que, nesta

revelação do pertencimento radical do texto poético ao tempo, se dá a ver não

somente um vínculo propriamente moderno entre poesia e tempo, mas, talvez, uma

relação que, em outras épocas, deveria permanecer como segredo, porque era

parte da grande fábrica de transcendências, que, por um lado, gera os deuses e,

principalmente, «o Deus», por outro, «a Poesia», «a Arte», «a Literatura» etc.

― uns e outras como invalidações da história. Mas a história sempre tem a

última palavra, porque é nela, história, que a palavra começa e termina,

infindavelmente. O silêncio do fim (da história, da poesia, mas, antes, do

poema) pertence ainda à ordem da linguagem e ao anseio de dizer ou, pelo menos,

nomear; é, em suma, um silêncio essencialmente linguístico, com uma exigência de

significação. E, mais do que parte da linguagem, ele é parte da escrita. É o

próprio maneo da scripta, sua infinita reverberação. (Mesmo quando, no gesto de

escrita, se prefere a urgência à permanência, invejando o voo da palavra

falada.)

*

A

palavra charge é originalmente

francesa. Se vamos a um dicionário da língua, aprendemos que, na pintura,

charge é como se nomeia toda expressão que acrescenta algo de forçado,

exagerado ou grotesco ao natural. A palavra também tem uso no teatro, onde

indica o exagero na maneira de interpretar um papel. Porém, o termo tem muitos

outros usos, nas mais variadas áreas. Designa, de início, tudo aquilo que, seja

material ou imaterial, um veículo, um animal ou um homem podem suportar ou

transportar. É a carga, mas também o cargo ou encargo. É o que incomoda, o que

pesa: a carga sobre as nossas costas que, pelo gesto da charge, buscamos lançar por cima dos que nos sobrecarregaram. No

plural ― charges ―, designa também os

indícios e as provas contra um acusado. No vocabulário militar, como seu

correspondente no português (carga),

sinaliza o ataque impetuoso (charge de

cavalerie, carga de cavalaria).

Algo desse ímpeto, podemos dizer, sobrevive na relação da charge com o tempo

que passa, com o acontecimento e seu quase imediato desfazimento.

*

Diz-se

em francês, também, que alguém está en

charge de, isto é, está encarregado

de algo. Encarregar-se de alguma

função ou tarefa significa carregar o

peso delas ― que é o peso do mundo, ainda que de um mundo, ou mundos, em

pedaços. Em 2010, Georges Didi-Huberman deu, a uma exposição que tinha como

ponto de partida a figura mítica do Atlas (em sua conexão com o atlas como

forma inquieta do saber visual), o título de Atlas: Como levar o mundo nas costas? Não por acaso, na exposição e

no livro a ela associado, Goya desempenha um papel tão importante ― vêm dele,

por exemplo, os títulos de duas das três seções do trabalho (a seção central se

chama exatamente Atlas), que são

convertidos por Didi-Huberman em conceitos: Disparates

e Desastres. Vale lembrar que as

gravuras de Goya são já, em alguma medida, charges

escritas, ainda que nelas se preserve a distinção entre o plano da imagem e

o plano das palavras, entre o que é da ordem do desenho e o que é da ordem da

letra. Porém, as palavras nessas gravuras ― que são títulos, mas também

legendas, além de prenúncio de outra coisa (de poema, diríamos hoje) ― são tão

relevantes que o mesmo Didi-Huberman transforma algumas delas, por meio de

seleção e montagem, numa espécie de estrofe que serve de epígrafe ao seu livro:

Siempre sucede,

Amarga presencia,

Duro es el paso!

Y no hai remedio.

Por qué?

No se puede saber por

qué.

No se puede mirar.

Bárbaros!

Todo va revuelto,

Yo lo vi!

También esto,

Y esto también.

Cruel lástima!

Que locura!

No hay que dar voces,

Esto es lo peor!

Murió la verdad.

Si resucitará?

Ressuscitar

a verdade de um mundo em

conflagração, dominado pela barbárie e pela loucura: o que mais pode querer

quem carrega nas tintas ou nas letras? Mas, enquanto a verdade não ressuscita,

cabe aos artistas e poetas ― convertidos em chargistas ou cronistas, isto é, em

testemunhas eficazes ― fixar imagens e palavras.

*

O

gesto fundamental, nas Charges escritas

de Francisco dos Santos, consiste em extrair não apenas fatos, mas falas, direto do noticiário (que é a

forma como o real nos chega na maior parte do tempo, já recortado pela

perspectiva jornalística), e literalmente enquadrá-las, transformando-as em

quadrados ou retângulos textuais, na linha visual de alguma poesia brasileira

contemporânea que passa por Augusto de Campos, Josely Vianna Baptista e

Frederico Barbosa (o enquadramento ― com sua moldura virtual ― converte as

palavras em imagens). Se a realidade já se apresenta como caricatura, como uma

forma de irrealidade a que custamos, ou recusamos, dar crédito, cabe ao

chargista, mais do que carregar nas tintas (já, de origem, excessivamente

carregadas), produzir de novo estranheza contra aquilo que, no seu absurdo

mesmo, já parecia se naturalizar ou normalizar. Acentuando o aspecto escritural

nas transcrição das falas (daí que o título assinale que são, estas, charges escritas), afirma-se que não há, nelas,

nada de normal ou natural, que o mundo é histórico e, no fim das contas,

consiste no que conseguimos fazer dele.

*

Numa

das charges deste livro, lê-se: «ALTO ESCALÃO / BAIXO CALÃO». Em momentos como

este, fica evidente o vínculo do Francisco dos Santos chargista com a tradição

do epigrama satírico-político, tal como esta já havia sido retomada no Brasil,

em chave contemporânea, pelo José Paulo Paes dos Epigramas, de 1958, mas sobretudo das Anatomias, de 1967 ― cuja primeira edição traz, na capa e em quatro

páginas internas, ilustrações de Moby que são, literalmente, charges. Penso

sobretudo em poemas como «Epitáfio para um banqueiro», «Exercício ortográfico»,

«Ocidental», «À moda da casa» e «Cronologia», nos quais Augusto de Campos, no

texto que escreveu para a orelha do livro, identificou «admiráveis

epigramas-epitáfios da Western Civilization». Campos deu, ao seu texto, o

título de «Anatomias: do epigrama ao ideograma». No entanto, contrariando o que sugere o título, assinala

não exatamente a passagem de uma forma à outra, com a superação da primeira,

mas, sim, a convergência de ambas: «O epigrama e o ideograma se deram as mãos».

No mesmo texto, Campos assinala a força do epigrama ― «gênero maldito»,

«depreciativamente apelidado de “poema-piada” ― entre os modernistas e observa

que sua recuperação por José Paulo Paes fez dele, pelo menos por um «momento»,

«o mais oswaldiano dos poetas». É curioso que, poucos parágrafos adiante, o

poeta feito crítico lance mão justamente da expressão «poema-piada» ― agora, em

chave positiva, ou pelo menos neutra, ao lado de «poema-pílula» ― para dar

conta dos aspectos que, na poesia de Oswald, José Paulo Paes teria levado «às

últimas consequências». Vale lembrar que Anatomias

se abre com uma epígrafe extraída das Mythologies

de Roland Barthes (e talvez se possa mesmo ver o eco de um título no

outro): «Je réclame de vivre pleinement la contradiction de mon temps, qui peut

faire d’un sarcasme la condition de la vérité». Eis, mais uma vez, a questão da

verdade associada a uma forma de escrita, como já tínhamos visto nos «versos»

finais do poema que Didi-Huberman montou a partir das legendas de Goya. O

sarcasmo como condição da verdade: uma boa síntese da profissão de fé do

chargista. Porém, como observou Alfredo Bosi na introdução que escreveu para a

poesia reunida de Paes (e que pode ser lida, em certos trechos, como uma

resposta à orelha de Augusto de Campos), o autor, em Anatomias, mas também em livros seguintes como Meia palavra e Resíduo,

conduz o humor ― não mais apenas «sarcasmo» ― em direção ao «escárnio» do

«instinto de morte» e da «volúpia do nada». Buscando caracterizar os limites

supostos desse encontro do «jogador» e do «terrorista» «sob o signo da

entropia» e do niilismo, Bosi pergunta-se: «Ri o sátiro das pretensões alheias?

Sim, mas não deixa de rir-se também das próprias: não vá o homem de letras cair

na tentação fácil de confiar demais nos seus instrumentos para mudar a ordem

das coisas». Por mais que Bosi se esforce para, em seguida, encontrar uma

saída, na obra do próprio Paes, para o impasse que assinalou, o que persiste do

seu texto é o diagnóstico preciso sobre a relação que esta poesia estabelece

com o mundo: «O mundo muda de forma, apouca-se, envilece, nadifica-se». Ou,

como diz à mesma altura, ao ler o poema «Epitáfio para um banqueiro»», «o signo

final é zero». Talvez esteja aqui a diferença entre as atitudes de José Paulo

Paes e do autor das Charges escritas:

Francisco dos Santos parece se manter no limiar dessa confiança, se não na

possibilidade de realmente «mudar a ordem das coisas», na necessidade ―

poética, ética e política ― de expor a desordem. Talvez esteja aí também a

diferença entre charge e poema, que está inscrita no título do livro. Se, num

dos textos, flagra-se um «deputado destruindo charge / que denunciava violência

poli- / cial exposta no Congresso», o próprio livro ― ao reivindicar o estatuto

da charge ― apresenta-se como desagravo.

*

A

força de testemunho poético das charges fica evidente em alguns momentos. Num

ano como 2020, em que o real se apresenta sob a forma de tsunami ou avalanche,

numa espécie de fluxo maciço e incessante de notícias ruins, o que foi novidade

logo se torna mais um ponto perdido na memória ― e precisamos às vezes nos

esforçar para lembrar que aquilo que nos parecia, num momento do passado, uma

imagem de fim do mundo agora pode ser só nota de rodapé no horror mais geral ―

o que torna tudo ainda mais grave, porque, ao crime, se soma o esquecimento.

Veja-se, por exemplo, aquela charge que, rememorando o vazamento de petróleo

cru que atingiu inúmeras praias brasileiras no segundo semestre de 2019, cujo

responsável ainda não se conhece por pura incompetência ou inapetência das

autoridades, diz que o «governo patina no óleo». Mas é a catástrofe da pandemia

― na qual o déspota identificado no livro como BZ, forma abreviada de «Bozo»,

ou apenas B. encontrou uma ocasião propícia para os seus ímpetos genocidas

jamais ocultados ― que dá o tom geral e unifica o livro sob o signo do horror.

*

A

sátira se voltava, de praxe, contra a hipocrisia dos poderosos, contra o teatro

por meio do qual ocultavam os procedimentos utilizados para conquistar e

conservar o poder. O poeta satírico queria desmascará-los. O que acontece,

porém, quando nem a hipocrisia resta, entre os que governam, como simulacro de

civilidade? O que sobra para a sátira quando os maus atores desistem até mesmo

do mau teatro? Talvez, antes de tudo, desnaturalizar os próprios gestos. É por

isso que Francisco dos Santos tematiza, numa de suas imagens-textos, o próprio

gesto da charge ou do cartum: recordando o caso do cartunista canadense Michael

de Adder, que foi demitido do jornal em que trabalhava por conta de uma desenho

no qual representa Donald Trump «jogando golfe / ao lado dos / corpos dos dois

/ imigrantes sal- / vadorenhos en- /

contrados / mortos na fron- / teira com o México»; no desenho, o presidente

norte-americano, com um taco na mão, olha para os corpos e pergunta: «Impor- /

tam-se que eu / continue o / jogo?». O chargista se importa.

----

Eduardo Sterzi nasceu em Porto Alegre em 1973 e vive em São Paulo

desde 2001. É escritor, crítico e professor de Teoria Literária na Unicamp.

Atualmente, conta com uma bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq. Publicou,

entre outros, Prosa, Por que ler Dante, A prova dos nove: alguma poesia moderna e a tarefa da alegria, Aleijão, Cavalo sopa martelo e Maus

poemas. Organizou, entre outros, Do

céu do futuro: cinco ensaios sobre Augusto de Campos. Com Veronica Stigger,

foi responsável pela curadoria da exposição Variações

do corpo selvagem: Eduardo Viveiros de Castro, fotógrafo, apresentada em

São Paulo, Araraquara, Frankfurt (na Alemanha) e Guimarães (em Portugal). Eduardo Sterzi

<eduardosterzi@gmail.com>